山陽郷土資料館の学芸員田中愛弓さんから、「古文書から読み解く「江戸時代の赤磐」についての講演を聞きました。

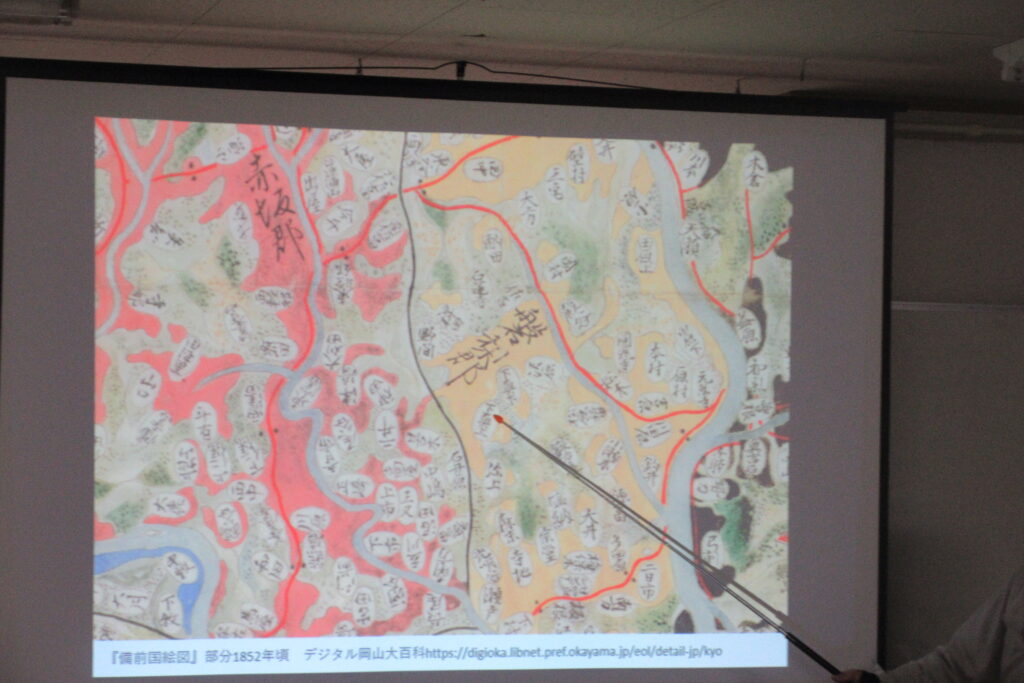

和田村の古地図と現在の地図を並べて道路がほとんど同じ場所を通っていること、和田と馬屋の境界が当時と変わらないことに驚きました。現在の集落は室町時代にはほぼ出来上がっていて、基本的には同じだと聞いたことがありますが、納得しました。

子供の頃(昭和30年頃まで)には普通にあった農機具(唐箕、千歯、脱穀機、備中鍬等)が江戸時代に開発されたものだと聞かされ、江戸時代が身近に感じられました。

そういえば、人が生まれた場所を離れて都市部への移動を始めたのは昭和の高度成長の時代から、最近50~60年の出来事です。これが地層にきざまれているのが地質時代の新しい時代の呼び方「人新世」です。

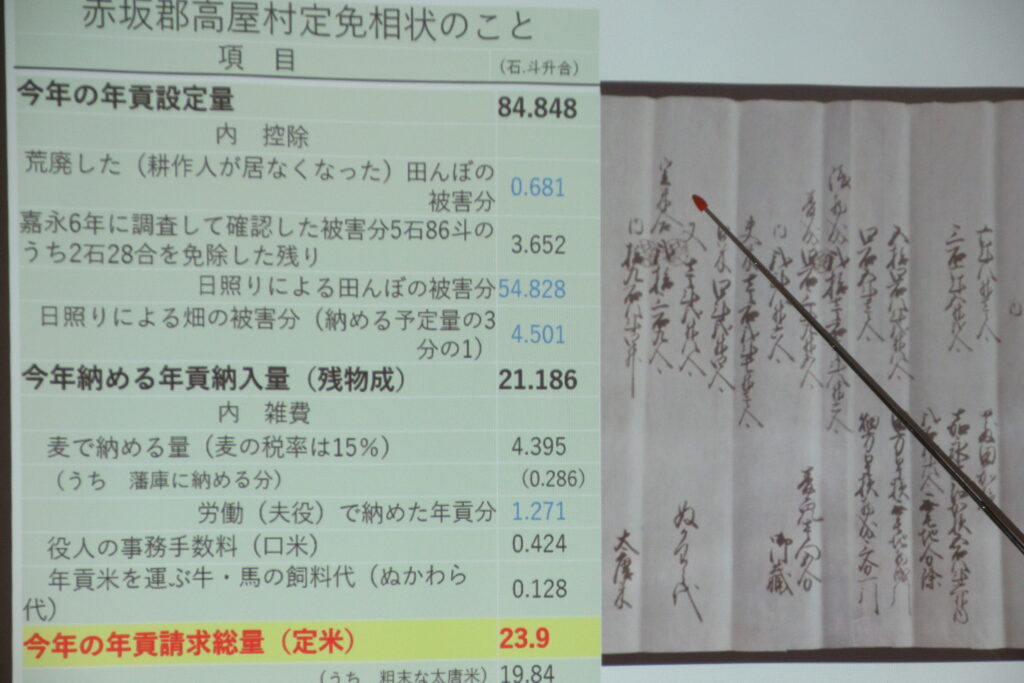

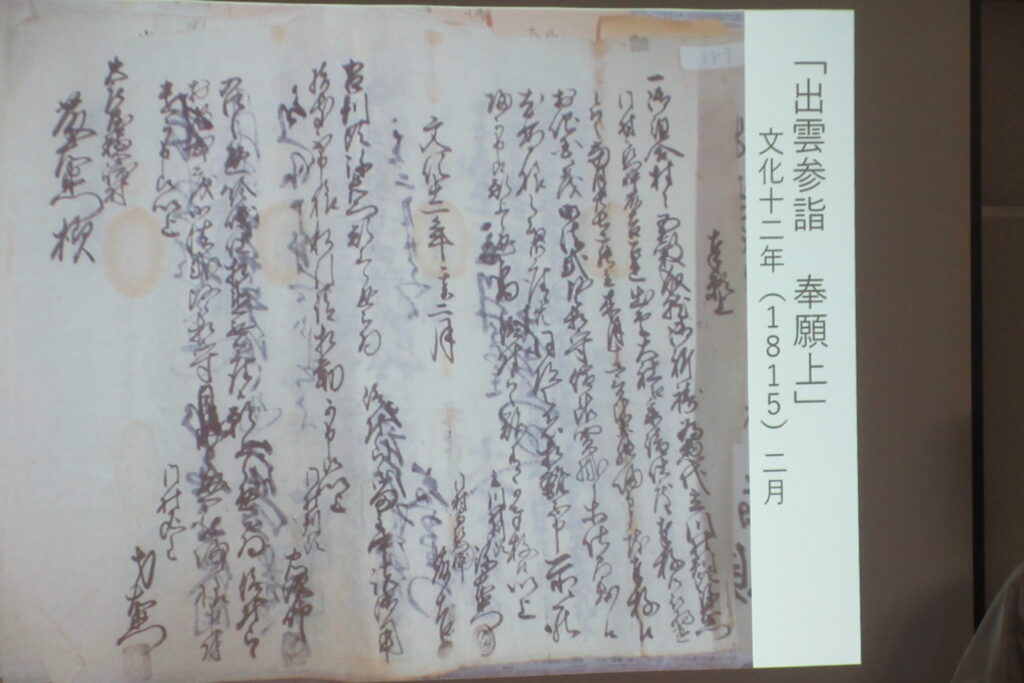

最後に田中さんは、貴重な歴史の記録である「古文書」は一度失われると取り戻せない。蔵や納屋に何かあれば是非郷土資料館に連絡してくださいと言われました。